• Uma entrevista com Angela Pappiani •

por Grupo Comunicações da Comunidade Selvagem e BAK

No dia 09 de outubro a Comunidade Selvagem teve a alegria de escutar Angela Pappiani contar histórias de uma vida de amor e respeito pelos povos indígenas. Jornalista, escritora e produtora cultural, ela trabalha desde a década de 1980 com projetos de proteção e fortalecimento da cultura, modos de vida e pensamento dos povos originários.

Ondas de rádio, páginas de livros, palcos e audiovisuais foram alguns dos suportes que receberam os trabalhos de Angela, sempre ancorados na oralidade e na escuta de narrativas ancestrais. Sua sabedoria também circula em salas de aula, em cursos para educadores, palestras, rodas de conversa e artigos.

Angela foi uma das responsáveis por trazer a exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak para o Brasil, realizando o sonho coletivo de mostrar as imagens e os rastros de afeto das viagens que o filósofo da floresta e o fotojornalista japonês fizeram por algumas das principais terras indígenas entre 1993 e 1998.

Junto a Priscyla Gomes e Eliza Otsuka, Angela atuou como curadora adjunta da exposição que tem curadoria de Ailton Krenak e fica em cartaz no Instituto Tomie Ohtake de 24 de outubro a 04 de fevereiro de 2024. São escritos por ela os textos que acompanham as fotografias de Nagakura.

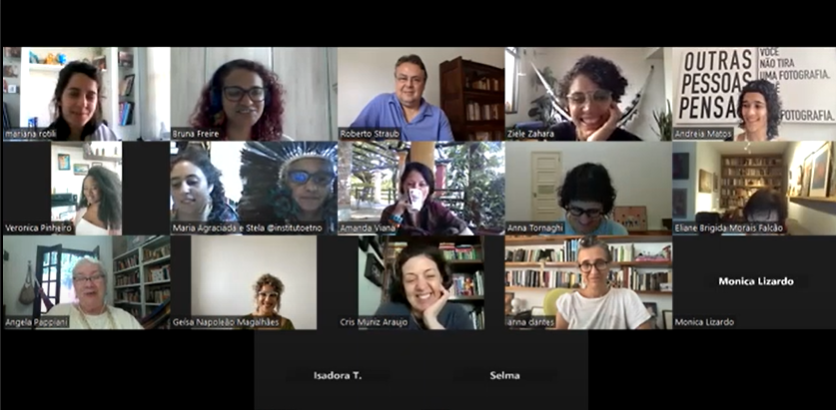

Esta entrevista foi preparada pelo Grupo Comunicações e a BAK – Biblioteca Ailton Krenak ao longo de três encontros: no primeiro as coordenadoras Mariana Rotili e Bruna Freire se reuniram para desenhar um formato híbrido entre a frente de entrevistas comunitárias e o Senta que lá vem história, projeto de diálogo e contação de histórias com lideranças indígenas, e também selecionaram materiais de apoio para compartilhar com a Comunidade Selvagem. No segundo encontro, os grupos conversaram sobre a trajetória de Angela e definiram pontos chave do roteiro. No terceiro encontro recebemos Angela em uma manhã de 2ª feira, numa sala de zoom com 18 pessoas sintonizadas em escutar quem tanto escuta e contribui com a luta dos povos indígenas com encantamento, beleza e força.

Como disse Bruna, coordenadora da BAK, BAK + ARCA vira BARCA.

Pegue seu chá e embarque com a gente nesse mundo de histórias!

•

Cris Muniz: Soube que você nasceu no Ipiranga, em São Paulo. É o mesmo bairro onde eu nasci e cresci. Conhecendo o perfil mais conservador do Ipiranga, fiquei curiosa para saber como e em que momento você foi picada pelo bichinho da diversidade?

Angela Pappiani: É engraçada essa coisa do Ipiranga. É um bairro grande, que tem um pedaço muito fabril e toda aquela vida das fábricas e dos operários. Eu nasci em uma beiradinha do Ipiranga, onde existia, na época, a maior favela do Brasil, que era a favela do Vergueiro. Hoje é um bairro chiquíssimo que se chama Chácara Klabin. Quando eu nasci, era um pedacinho muito rural do Ipiranga, com ruas de terra e ali morava uma diversidade de gente incrível.

Minha família é descendente de italianos. Eram operários, gente bem batalhadora. A gente convivia com libaneses, espanhóis, japoneses, portugueses e uma presença negra muito forte. Eram muitas famílias, porque parece que ali foi uma doação, que antigamente era uma fazenda. Assim se deu a minha convivência com gente de muitas culturas, com uma diversidade de religiões, crenças, origens, desejos… era uma mistura. Eu acho que isso foi muito bom e muito importante na minha trajetória. Eu sempre conto que meu avô, que era filho de italianos, era alfabetizado minimamente. Em casa não tinha televisão, não tinha livro e ele contava histórias. Ele era um grande contador de histórias e contava histórias de tudo quanto era tipo, principalmente ‘histórias de índio’, a gente amava! Nós éramos vários netos e a gente sentava em roda pra ouvir ele contar as ‘histórias de índio’. Ele contava da floresta, falava que ele subia os rios de canoa, que tinha amigos nas aldeias… Falava de caçadas, de onça. A gente ficava simplesmente encantado com aquilo. Eu tinha quatro, cinco, seis anos e a floresta invadia a nossa casa de quarto, sala e cozinha no Ipiranga.

O quintal tinha galinha, cachorro, pato, árvore e a gente brincava com esses bichos como se estivesse na floresta, era um encantamento. Eu acho que fui introduzida na questão indígena pelo afeto, pelo amor do meu avô e eu nunca soube de onde vieram essas histórias. Ficou um mistério, porque ele envelheceu, teve uma demência e quando eu me dei conta dessa questão e fui perguntar, ele já não sabia mais de onde vinha. Aí eu fui pros livros, fui por outros caminhos, buscando essas pessoas que me foram apresentadas quando eu era muito pequena. Era um desejo de chegar perto. Acho que o bichinho me pegou pelas histórias do meu avô, principalmente. Meus primos cresceram, ninguém se interessou, mas eu acho que estava tudo ali, de alguma maneira.

Tem algo que para mim é um mito, uma daquelas coisas em que a gente gosta de acreditar: que eu tenho uma tataravó pelo lado da minha avó que era nórdica. Isso chegou nas histórias, mas não tem comprovação nenhuma, eu não sei absolutamente nada, porque são aquelas histórias de avó. Quando eu conheci o povo sami, da Noruega, eles acharam que eu era muito parecida com eles. E aí eu fui para a Noruega, fui para uma aldeia Sami e me senti em casa. Foi incrível ver na cara das pessoas, no corpo das mulheres uma semelhança. Às vezes o povo vinha falar comigo na língua deles e eu falava “eu não sou sami, eu não falo”. E eu pensava “nossa, não tenho sangue indígena, a maioria dos brasileiros têm e eu não tenho”. Então eu gosto de acreditar que tem pedacinho de sangue sami em mim. Pode não ser verdade, mas me dá uma conexão e é bom. É meu mito de origem.

” O que vinha a público era a luta, mas por trás dessa luta tinha gente, e gente com histórias incríveis. Nós nos encontrávamos no afeto. Para mim sempre ficou essa vontade de trazer o outro lado também, de trazer a vida dessas pessoas, a sabedoria delas.”

Bruna Freire: Tenho feito uma retomada da minha ancestralidade indígena e muitos projetos me inspiram nesse caminho. Fiquei encantada pela IKORE, pela maneira como você constrói seu trabalho com beleza e leveza, se aliando à luta indígena e realçando a poesia dessas cosmovisões que resistem a tanto extermínio. O Aldeias Sonoras, que você produz, é um programa que eu escuto muito nos trajetos entre São Vicente, onde vive minha mãe, São Paulo, onde faço mestrado, e Itanhaém, na aldeia Guarani onde eu moro. Assim como o Programa de Índio, que é uma delícia de ouvir… Sinto que eles me fortalecem, sabe? Queria ouvir mais de você sobre como foi construir visões poéticas desse movimento, mesmo no início, num período difícil de ditadura.

AP: Era um momento muito difícil. A gente estava em plena ditadura e sem espaço nenhum para a realidade, para as coisas que aconteciam no país. E isso não só em relação à questão indígena. Havia um controle da informação e muita violência. Esses povos estavam isolados, cada um dentro do seu território, muitas vezes proibidos de sair, porque a FUNAI tinha ‘direito da tutela’, que era um poder como o de um senhor de escravos, que decidia o que seria da vida das pessoas. Havia cooptação de indígenas para assinatura de acordos que deixavam entrar madeireiros e mineradores em troca de medicamentos para malária, uma coisa cruel e absurda.

Quando esses povos começaram a se encontrar e a se dar conta de que estavam vivendo realidades muito parecidas e que tinham que conversar sobre isso, deu uma espécie de estalo. Principalmente entre a juventude que falava português e que tinha alguma noção desse mundo aqui de fora. Jovens de muitos lugares começaram a pensar no que fazer com as suas realidades. Isso era orgânico e bonito porque era natural, não tinha nenhum partido político por trás, nenhuma ONG… Era uma coisa bonita que estava acontecendo e que eu, como jornalista que trabalhou na grande imprensa por muito tempo, comecei a observar dentro de casa, na minha relação com Ailton e com as outras pessoas que foram chegando. Esse movimento político era muito necessário, muito intenso e muito duro, porque não tinha recurso, não tinha apoio, era na garra. E eu percebi que tinha um outro lado: o que vinha a público era a luta, mas por trás dessa luta tinha gente, e gente com histórias incríveis. Nós nos encontrávamos no afeto. Para mim sempre ficou essa vontade de trazer o outro lado também, de trazer a vida dessas pessoas, a sabedoria delas.

Tenho uma relação muito forte com o povo Xavante, de muita convivência e de muito trabalho na aldeia Pimentel Barbosa. O povo Xavante é guerreiro, tem estratégia pra tudo; são incríveis na maneira como mapeiam o mundo, escaneiam a realidade e agem a partir disso. Eles dizem: “Ninguém respeita aquilo que não conhece. A gente tem que se fazer conhecer”.

O Programa de Índio é a primeira manifestação, mas teve um jornal indígena escrito que foi uma tentativa da União das Nações Indígenas de Comunicação, mas o português e a palavra escrita não circulavam tanto dentro das comunidades, então veio a ideia de usar a rádio, porque na Amazônia as pessoas usam a rádio na comunicação. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, então as rádios faziam essa comunicação. O Programa de Índio foi o primeiro trabalho nesse sentido de aproximação, tanto com os não indígenas, porque, a princípio, eles diziam: “É um programa para amansar branco. Então vamos levar informação para gente mudar a cabeça de quem não nos conhece”. E acabou sendo um programa muito ouvido também por comunidades indígenas, pois, além das notícias da luta, da invasão e da relação com o governo, ele trazia músicas, histórias, poesia… Acho que isso ajudava a capturar, a encantar, a conhecer e respeitar.

Tivemos uma trajetória bonita com o Núcleo de Cultura, fizemos várias exposições de fotografias, de objetos… Realizamos um trabalho lindíssimo que foi a Embaixada dos Povos da Floresta, uma ocupação de um imóvel histórico aqui em São Paulo, na gestão da Luiza Erundina e da Marilena Chauí à frente da Secretaria de Cultura e de Paulo Freire à frente da Secretaria de Educação, olha só que momento maravilhoso. Foram quatro anos de um trabalho incrível, numa casa maravilhosa, no centro de uma praça. Nós ocupávamos essa praça com shows de música, contação de histórias e mostras de vídeos, tínhamos uma biblioteca, recebíamos escolas… Pela beleza, pela força e pela sabedoria, aquela Embaixada dos Povos Indígenas foi importantíssima entre 1988 e 1992, num momento de redemocratização e começo de outras conquistas.

Na época eram 180 povos indígenas e mais ou menos 80 deles participaram do Programa de Índio. Em quatro anos de programa, tivemos mais da metade dos povos indígenas falando diretamente sobre suas vidas, suas histórias, seus desejos, suas lutas. Foi a primeira vez em que houve a ocupação indígena de uma mídia importante. Era um momento, na década de 1980, em que havia rádios indígenas em vários lugares, na América Latina, principalmente, mas em outros lugares também, como na Noruega e nós tivemos a oportunidade de trocar muito com esses outros povos. Não éramos propriamente uma rádio indígena, éramos um programa de meia hora por semana na Rádio USP e era revolucionário, pois conseguia movimentar tanta coisa pela beleza, pela força de mostrar o outro lado.

Bruna Freire: Muito lindo. Você foi falando e eu fiquei imaginando, parecia que eu estava lá. Estou numa retomada com os Guarani em Itanhaém e quero compartilhar o sentimento de que, por mais que não seja fácil construir esses movimentos, eu me sinto muito alegre, sabe? Muito feliz e agradecida de verdade. Queria saber se você se sentia assim também.

AP: Para mim, se não tiver alegria e se não tiver o coração inteiro no que eu estou fazendo, não rola, não dá. Eu acho que o principal guia sempre foi o afeto. Eu entrei na questão indígena pelo amor, pelo afeto, por um avô amoroso, por histórias. E isso continuou nas relações pessoais, nas famílias que eu fui criando, que eu fui sendo adotada ao longo dos anos. Sempre foi o afeto, a troca, a partilha, a alegria. Eu me sinto extremamente privilegiada. Agradeço todos os dias por essa trajetória que teve muitas dificuldades, que começou num momento em que não havia nenhum apoio financeiro, ou patrocínio, era tudo na loucura mesmo. A gente olha para trás e fala “gente, como é que nós fizemos essas coisas?”. Era todo mundo muito grudado, sabe? As relações eram muito verdadeiras, tinha muito amor envolvido. Eu acho que foi isso que sustentou o tempo todo, mesmo quando a gente tinha divergências. Claro que quando você junta tantos povos numa luta, rolam brigas, têm povos inimigos.

Eu lembro de um Programa de Índio incrível, que é com o Itabira Paiter Suruí. Os Suruí tiveram contato com as frentes de atração em 1969, 1970, ou seja, há bem pouco tempo. Em 1980 e poucos eles estavam vindo para São Paulo e a gente fez uma amizade muito forte, que segue até hoje. O Ailton fez uma entrevista com o Itabira, que falava muito mal português, e ele falava assim: “Eu tá muito puto porque agora não pode mais jogar chumbo na bunda do Zoró”. Zoró e Paiter Suruí eram inimigos históricos, eles guerreavam, tinham histórias incríveis de um invadir a aldeia do outro, de roubo de mulher, tinha de tudo… E, de repente, eles tinham que sentar juntos, tinham que ir para Brasília juntos defender o território de Rondônia e tinha que ir junto com Zoró, com os Cinta Larga, com outros povos que eram inimigos. Isso não era brincadeira, né? Abrir mão da sua história, de tudo o que seu avô contou e, de repente, você ter que sentar e negociar junto, porque o inimigo agora é outro. Então houve muitas histórias de conciliação, de “vamos lá, pessoal, não é mais para jogar chumbo na bunda do inimigo. Agora a gente é todo mundo amigo e o inimigo é outro”. É uma construção e tanto.

Eu fico muito admirada com a capacidade estratégica e diplomática desses povos que conseguiram superar questões de séculos por uma luta. A gente vê hoje o mundo em guerras, vê os brancos não conseguindo sair de narrativas e rivalidades – seja aqui, seja do outro lado do Atlântico, não se consegue. E o povo indígena deste país conseguiu. A União das Nações Indígenas tinha uma força e uma coesão incríveis e isso foi construído no dia a dia por essas pessoas. Muitos já foram embora, infelizmente, e fazem muita falta, outras estão meio sumidas, por conta do seu dia a dia, mas a gente tem que reverenciar muito a construção desse movimento. Eu acho que o pessoal mais novo, quem está entrando agora na luta, tem que aprender com esse passado; essas histórias têm que ser contadas.

Quando a gente lançou o site do Programa de Índio eu comecei a receber muitas mensagens de jovens cujos povos tinham participado do programa e falavam: “Nossa, eu escutei meu avô falando e eu não tinha conhecido meu avô, não sabia da importância dele. Que legal!”. Houve um movimento muito forte e muito legal de reconhecimento da luta desses ancestrais e eu acho que isso está fazendo falta hoje. As pessoas precisavam escutar um pouco mais o que essa geração passou e aprender um pouquinho. Quem sabe isso ajudaria a sair dessa coisa político partidária e bairrista. Tem muitas coisas da nossa sociedade que achamos que estão erradas e, de repente, isso é transferido também para os povos da aldeia e vai criando afastamentos em vez de juntar as pessoas de novo numa luta. A gente está num momento muito delicado, de grande risco. Eu acho que é o futuro ancestral, mas cadê isso na prática? Acho que a gente tem que procurar esses sábios que já foram ou que ainda estão por aí para que eles falem um pouco de como é possível se juntar e fazer um movimento forte de novo.

” É pela palavra, por essa palavra verdadeira que realmente é poderosa e que quando chega no outro, quando ela tem a possibilidade de existir, de se transformar em som, em pensamento, ela é muito transformadora.”

Maria Agraciada – Eu sou Maria Agraciada, da etnia Tupinambá por duas vias, pelo povo do Rio de Janeiro e pelo povo da Bahia. Agora estou no território da Bahia, incumbida de levantar um novo território: a nossa Universidade Livre. Eu queria te agradecer porque está sendo um espaço de muita doçura e de muito afeto. Eu também fui criada dentro da contação de histórias, só que eu nasci em 31 de março de 1964, no dia do golpe. Vivi uma infância indígena em contexto urbano, com tudo muito velado. A gente vivia a nossa tradição em casa e meus pais diziam: “O que a gente faz aqui, que ninguém saiba lá fora”. Aos 18 anos eu me lancei no movimento indígena; era uma jovem bem animada com tudo. Fiz parte do Comitê de Defesa da Transamazônica, do Comitê Pró Índio e de muitas outras lutas. Eu queria saber de você como era ser uma mulher dentro da militância indígena no meio da ditadura? E também tocar num ponto que você trouxe, que é o da união. Eu estive agora na Marcha das Mulheres Indígenas e voltei bem tocada ao ver os povos querendo poder, querendo aparecer na mídia; os povos mais simples sendo cooptados para uma nova colonização. Tanta coisa…voltei muito mexida. Mas teve algo lindo: eu estava numa roda de mulheres conversando sobre reflorestar mentes e uma jovem de 15 anos levantou e falou assim: “Eu acho que para reflorestar mentes vocês têm que amar mais, a gente tem que se unir mais, a gente tem que estar juntos, porque separados a gente não vai para lugar nenhum.” Foi bem forte a fala dessa jovem.

AP: Eu nasci em 1955, fiz 68 anos agora. Quando esse movimento começou a tomar forma eu estava com 30 anos, mais ou menos, e ainda trabalhava como jornalista. Durante um tempo eu conciliei minha vida profissional com tudo o que eu estava apoiando como colaboradora do movimento indígena, porque era o meu salário que sustentava a casa, então não tinha como parar de fazer o que eu estava fazendo, né? Era jornada tripla, quádrupla… essa coisa da mulher, que a gente tem que se virar com tudo, com o filho na escola… Não era fácil. Acho que eu nunca falei sobre isso, mas havia preconceito em relação aos povos indígenas mesmo no ambiente onde eu vivia, com meus colegas jornalistas. Meus amigos de tanto tempo não entendiam a minha opção de caminho.

Eu trabalhei muitos anos na TV Bandeirantes, tinha uma carreira e fui convidada a assumir uma chefia e disse que não, que não era a carreira que eu queria. Eu queria outras coisas e as pessoas me acharam louca, reagiram dizendo coisas como: “Você vai abandonar uma carreira promissora pra ficar aí com esses índios?”. Era bem complicado, não tinha um acolhimento como hoje. Até havia gente dentro da imprensa militando, mas eu não tive apoio. Foi uma decisão bem difícil e quando eu decidi deixar a minha carreira, fiz muitos freelas, porque era a maneira de ganhar dinheiro e pagar as contas.

Dentro do movimento indígena eu sempre fui acolhida da maneira mais generosa e mais amorosa do mundo. Nunca houve questionamento, era tudo natural. Minhas filhas eram mestiças, eu estava dentro de uma família e isso compensava todas as dificuldades. Sabe quando a gente começa a enxergar os resultados do trabalho? O Programa de Índio dava um retorno lindo, a gente recebia cartas todas as semanas na sede da Rádio USP e era maravilhoso ler as pessoas dizendo “ah, eu tenho uma avó que foi pega no laço e eu quero saber minha identidade”, ou “eu estou trabalhando em São Paulo há não sei quantos anos como empregada doméstica e nunca admiti para minha patroa que eu sou indígena, porque eu achei que se eu dissesse, eu não ia ter um trabalho e agora eu tenho orgulho!”. Eram histórias e mais histórias que chegavam e a gente sentia que o trabalho estava dando certo, estava reverberando, chegando nas pessoas e causando transformações. Isso compensava qualquer dificuldade.

Angela e Álvaro Tukano na Terra Indígena Balaio (AM) | Foto: Helio Nobre

Angela e Álvaro Tukano na Terra Indígena Balaio (AM) | Foto: Helio Nobre

Tinha momentos em que a gente estava aperreado e chegava um povo da aldeia com uma sacola de mandioca, de milho… Então é muito forte isso, você saber que está num caminho que é coletivo, que não é isolado. E aí os amigos vão se renovando, porque você vai conhecendo outras pessoas na cidade que também compartilham da mesma vontade, do mesmo desejo, do mesmo respeito. E é isso. É muito legal isso que vocês falam da Comunidade Selvagem. Eu sigo o Selvagem e já compartilhei com muitas pessoas que também seguem. Isso vai criando a teia, vai atraindo, né? O bem atrai o bem e esse amor que a gente tem chega nas pessoas que também estão buscando. Então esse coletivo vai ficando muito forte e muito poderoso. E a gente vê que são principalmente mulheres.

No movimento indígena havia mulheres incríveis, maravilhosas. Pessoas fortes pra caramba. E agora tem a Marcha das Mulheres. Na década de 1980 elas estavam juntas de alguma maneira, ou quando não podiam viajar junto, elas estavam na aldeia segurando a onda para que seus companheiros pudessem viajar pelo movimento. E quando as pessoas falam “a mulher indígena é submissa, o movimento indígena é machista”, não é verdade. Essas mulheres sempre tiveram voz, elas sempre participaram junto, corpo a corpo, na linha de frente ou na retaguarda.

Eu sempre fui retaguarda, agora eu ando falando por aí, coisa que eu não fazia, mas que foi uma chamada que eu tive dos mesmos velhos que me disseram, lá atrás, que “ninguém respeita aquilo que não conhece”. Há uns anos eles me disseram “você não está cumprindo o seu papel de anciã. Para de ir pra roça, de caçar e pescar, isso é trabalho de jovem. Você tem que transmitir o conhecimento, esse é o papel de anciã”. E eu me toquei que realmente eu estava num movimento de caçar, pescar… Aqui na cidade não tem o coletivo para apoiar, então a gente tem que continuar caçando e pescando pra pagar as contas, mas tem também que dedicar um tempo pra fazer o que a gente está fazendo agora, que é partilhar, conversar, escutar e acalmar um pouquinho, diminuir o ritmo.

Eu estou muito nessa pegada da anciã e tenho achado maravilhoso estar com meu neto, com minhas netas, fazendo coisas juntos com eles e com outras pessoas. Esse momento da anciã tem sido muito legal, nada a ver com fila preferencial – o que é bom também!

Hoje tem uma juventude fazendo coisas, produzindo, indo pra marcha. Tem um movimento que eles estão à frente e que é muito legal, então a gente pode sair um pouquinho, né? Acho que Ailton também fez isso, saiu dessa linha de frente política para estar mais filosofando, poetizando… o que não deixa de ser luta, de jeito nenhum. É luta, é luta importantíssima, mas é uma outra forma de luta.

Maria Agraciada: Angela, queria te falar uma coisinha. Lá na Marcha das Mulheres Indígenas teve um momento de apresentação de várias parentas do mundo inteiro e tinha uma parenta nórdica muito parecida com você.

AP: Tá vendo? A gente foi para a Noruega no verão, época em que o Sol brilha o tempo todo; são 24 horas de Sol. Eu fui com o povo Nambiquara, do Mato Grosso, e eles foram fazer uma apresentação. Foi lindíssima e já era de madrugada, eu estava sozinha e chegou um cara e sentou ao meu lado. Ele estava muito bêbado e começou a falar comigo, não parava de falar… Com gestos eu demonstrei que não estava entendendo, aí falei pra ele, em inglês, que eu não falava sami. Aí ele me respondeu muito bravo, em inglês: “Como você renega a sua língua?”. E eu falei: “Mas não é a minha língua”. Aí eu fui socorrida quando chegou um outro e falou para ele que eu não era Sami. Então eu falei: “Nossa, já estou sendo confundida com Sami” e os Nambiquara falaram assim: “Não sai de perto da gente, por favor, não sai de perto. Porque você sai e aí é tudo igual! Vocês brancos são tudo igual, e a gente não te reconhece.”.

MA: Outra coisa que eu queria te falar é que é tão importante essa coisa da anciã, Angela. Um papel muito fundamental para que nossas histórias não se percam. Eu queria te agradecer por estar aqui neste papel, trazendo pra gente essa história. São tantas histórias legais. Obrigada!

Foto: Mariana Rotili – Acervo Selvagem, ciclo de estudos

Foto: Mariana Rotili – Acervo Selvagem, ciclo de estudos

Mariana Rotili: Você falou da teia e da Comunidade Selvagem e eu queria te contar que essa teia está confluindo para São Paulo agora no final do mês. A gente está combinando de se encontrar para a exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak, no Instituto Tomie Ohtake. Alguns de nós vamos nos ver pessoalmente pela primeira vez, depois de muitas trocas lindas online. Queria aproveitar esse fio para saber um pouco mais a respeito da exposição, do teu papel nessa construção.

AP: Está sendo um momento muito especial. Faz anos e anos que a gente tenta trazer a exposição do Hiromi Nagakura para o Brasil. A primeira tentativa foi em 2015. A gente não conseguia patrocínio, ninguém se interessava em montar a exposição de um fotógrafo japonês que não é conhecido no Brasil. Tentamos com muitas instituições e em 2018 o Tomie Ohtake abraçou o projeto. A gente começou a trabalhar em 2019 e aí veio a pandemia e parou tudo. Retomamos ano passado.

O Nagakura é uma dessas pessoas especiais da teia. É incrível porque ele chegou aqui para fazer esse trabalho, mas ele trouxe junto com ele muitas outras pessoas que ele fotografou pelo mundo. Ele levava fotos daqui, trazia fotos de lá e nos conectava com pessoas em vários lugares do mundo. Isso foi lindo. A gente seguiu numa relação de amizade. A última viagem dele foi em 1998, depois o Ailton esteve no Japão e eu estive no Japão duas vezes, com o povo Ainu. Nagakura sempre fez essas pontes de um jeito muito especial, muito amoroso.

Então é muito mais do que a exposição de um fotógrafo que esteve na floresta, é a exposição de um amigo querido que faz um trabalho primoroso. Ele tem um trabalho de quase 30 anos no Afeganistão, inclusive apoiando escolas de meninas nas montanhas. É muito especial ter conseguido fazer a exposição, estamos trabalhando com um carinho enorme, vai ser lindo. A exposição fica até fevereiro e agora em novembro a gente tem três semanas de ocupação: uma semana de ocupação Guarani, uma Huni Kuin e uma Xavante.

O Nagakura documenta não só imagens que depois viram livros e exposições, ele divulga muito os povos e o pensamento dos povos que ele fotografa. No Japão ele fez documentários dessas viagens, e por conta disso tinha as gravações de áudio e de vídeo de muitas das entrevistas que ele fez com o Ailton. A Eliza Otsuka, uma amiga querida que também está trabalhando na curadoria da exposição, acompanhou o Ailton fazendo a tradução das viagens e foi muito incrível, porque foram cinco anos de vindas do Nagakura e em cada vinda ele ia mais de uma vez em alguns povos. Ele esteve mais de uma vez nos Yanomami, no Acre acho que ele esteve duas vezes, nos Krikati ele foi três vezes. Então ele ia e depois ia novamente. Além da produção das imagens, tinha uma coisa de convivência muito forte e de produção desse material, com divulgação nos jornais, revistas e documentários no Japão.

Ele é muito lembrado. Agora, na montagem da exposição, a gente convidou representantes de todas as aldeias para virem para a abertura. Conversando com o pessoal eles falavam “nossa, Nagakura, sim, eu lembro do Nagakura!” e começavam a contar histórias: “Ah, porque ele foi descer do barranco e escorregou…” e o outro “ah, ele comeu tatu e quase não sobrou tatu pra gente!”. Isso aconteceu 30 anos atrás, sabe? Então está viva na memória das aldeias a passagem do Nagakura. Isso é afeto. Não foi um fotógrafo que passou lá, fez umas fotos e foi embora. Tinha uma relação verdadeira. E acho que isso vai ficar bem visível na exposição e na presença.

A abertura é no dia 24 de outubro e a programação segue semana adentro, vamos ter duas mesas com representantes desses povos que vem dos territórios por onde Nagakura e Ailton estiveram. Vai ser lindo esse reencontro com essas pessoas, eles vão poder falar um pouquinho dessas viagens.

O livro original, que foi publicado no Japão, traz as impressões do Nagakura sobre a viagem. Eu acho fantástico porque ele vai se transformando. A primeira aldeia que ele visita é a dos Gavião, no Pará, naquele momento de Tucuruí; uma aldeia que foi construída de alvenaria, que surgiu como uma mudança muito grande no estilo de vida do povo como ‘benefício’ da construção da barragem. E ele fica muito impactado com aquilo, porque não era a visão, não era a imagem que ele tinha do ‘índio’, né? Na floresta, vivendo em harmonia e tal… De repente ele cai direto num lugar destruído por uma barragem e com o povo em convulsão ali.

É muito impressionante como ele vai falando sobre essa realidade que ele encontra e como isso vai mudando, como ele vai percebendo e se apaixonando, também. Independente de ser o ‘índio’ ideal que ele tinha na cabeça. Ele consegue trazer para a gente essa relação dele com a floresta, de como ele vai entendendo a floresta. Ele fala que na primeira viagem ele chega com bota, calças especiais, blusa, chapéu e tal. E, de repente, ele está andando de calção e chinelo havaianas. É assim, esse se despir das tralhas todas do mundo da mercadoria e entrar nesse mundo da natureza. É muito legal, eu sou muito fã do Nagakura.

MR: Que joia! E faz todo esse tempo que vocês não encontram o Nagakura?

AP: Ailton não vê Nagakura, acho que desde 1998. Eu estive lá no Japão em 2003 e 2008, então eu não vejo Nagakura desde 2008. Faz bastante tempo. Vai ser muito emocionante.

MR: E depois de São Paulo, quais os planos para a exposição?

AP: A vontade, de verdade, é que ela itinere por diferentes cidades. Acho que essas fotos e textos têm que chegar ao maior número de pessoas possível. Junto dessa energia do afeto, essa exposição é puro afeto.

Alexandrina Ashaninka, Hiromi Nagakura, Angela Pappiani, Gabriela Shina Pinhanta Araujo Ashaninka e Eliza Otsuda | Foto: Nilson Santos – Acervo Selvagem, ciclo de estudos

Alexandrina Ashaninka, Hiromi Nagakura, Angela Pappiani, Gabriela Shina Pinhanta Araujo Ashaninka e Eliza Otsuda | Foto: Nilson Santos – Acervo Selvagem, ciclo de estudos

Fotos: Mariana Rotili – Acervo Selvagem, ciclo de estudos

Roberto Straub: Angela, está sendo muito gostoso te ouvir. É muito bom, especialmente esse caminho de afeto que você fez. Eu sou uma pessoa de 61 anos, então eu conheci esse mundo que você descreveu. Eu vivi os anos 1980, vivi a ditadura e tudo isso. A escolha do caminho do afeto é muito incrível nesse contexto, porque é, de certa forma, talvez o caminho mais difícil, né?

Você tocou num ponto que eu achei bem interessante, que é justamente o afeto na construção dessas narrativas da contação de histórias. Quando você falou da anciã e falou de ouvir os mais velhos, tocou na sensação que eu tenho de que a gente naturalmente tinha um outro tempo de escuta naquela época. Uma sensação de que isso alinhavava melhor as histórias na cabeça de todo mundo As histórias foram muito importantes para mim desde sempre, os contos de tradição oral… Eu queria que trouxesse isso pro presente, falasse um pouco como isso está sendo agora pra você, como você sente esse papel da contação nessa construção de afetos?

AP: É fundamental. Eu não sou uma contadora de histórias, eu não faço isso como prática, eu sou muito mais da escrita e acho que eu escrevo melhor do que falo. Eu me perco muito quando eu falo; na escrita, eu edito. Mas eu tive o privilégio de conhecer pessoas que se dedicam à contação de histórias nesse mundo contemporâneo urbano, que é um desafio enorme, mas que são pessoas maravilhosas, que levam isso muito a sério e fazem um trabalho fantástico.

Aqui em São Paulo tem a Casa Tombada. Não sei se vocês conhecem esse espaço que o Juliano e a Ângela administram há tanto tempo. Eu me juntei a eles e faço parte do corpo docente. Dou aulas na pós-graduação que eles oferecem e já fiz alguns cursos lá, cursos muito voltados para educadores e contadores de histórias. Então eu aprendi a valorizar ainda mais essa escolha, essa trajetória do contador de história, que é dificílima e fundamental.

Mesmo nesse ritmo louco da nossa sociedade de hoje, quando você se encontra com alguém com habilidade e paixão de te contar uma história, isso te pega e o tempo para de existir. Eu vejo isso acontecendo em escolas, em espaços como a Casa Tombada…às vezes você delimita um tempo e o negócio flui, a gente esquece do relógio. Eu vejo isso acontecendo e me dá uma alegria enorme ver que as pessoas conseguem se entregar e mergulhar nas histórias, sejam elas da origem que forem. Então eu acho que é por aí, é algo que o Ailton faz também, né? É pela palavra, por essa palavra verdadeira, por essa palavra que realmente é poderosa e que quando ela chega no outro, quando ela tem a possibilidade de existir, de se transformar em som, em pensamento, ela é muito transformadora.

Eu acho que mesmo hoje, no mundo da internet, de tecnologias, esse encontro presencial, ou mesmo que seja mediado por uma tela, quando ele é verdadeiro, ele é revolucionário. Eu acho que tinha que ter muito mais. Os avós tinham que ter convivência com os netos, porque a gente está nessa sociedade que velho é velho e criança é criança. Você bota a criança o dia inteiro na escola, o velho vai para um abrigo, uma casa de repouso e as gerações não convivem. Isso é um drama, uma coisa terrível, porque é na convivência das várias gerações que você tem a transformação. É fundamental manter o espaço das histórias, seja dentro de casa, seja na escola, seja nos espaços, seja através do Selvagem. Acho que o contar histórias é mudar o coração, a perspectiva de vida. Viva os contadores de histórias!

• PARA SABER MAIS SOBRE O LIVRO ‘UM RIO UM PÁSSARO’, CLIQUE AQUI

Estiveram presentes:

Amanda Viana, Andreia Matos, Anna Dantes, Anna Tornaghi, Bruna Freire, Chico, Cris Muniz, Eliane Brígida Morais, Geísa Napoleão Guimarães, Isadora Torres, Maria Agraciada, Mariana Rotili, Mônica Lizardo, Roberto Straub, Selma, Stela, Veronica Pinheiro e Zih Zahara.

Preparo das perguntas e do texto:

Andrei Brettas, Bruna Freire, Clarissa Cruz, Cris Muniz, Elisabete Christofoletti, Geísa Napoleão Guimarães, Isadora Torres, Mariana Lloyd, Mariana Rotili, Renata Malachias, Roberto Straubb, Stela e Zih Zahara.

Introdução e edição:

Mariana Rotili

One Comment